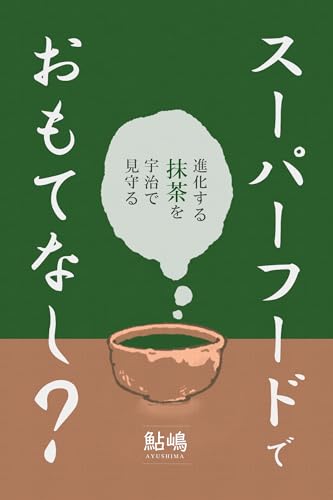

前回の抹茶不足に関する記事を書いてから、引き続き海外の抹茶事情を調べていたのだが、どうやら、これは抹茶だけに限ったことではなさそうだ。キヌアやウベ(フィリピンの紫ヤム芋)やアボカドなどでも、同じようなことが起こっていたらしい。

問題の本質は、主に北米における「スーパーフード化」だと思う。他の国や民族の人々が伝統的に食べていたものを、突如、北米が「発見」し、スーパーフード化する。スーパーフード化された食べ物は、北米でトレンドとなり、多くの人々が買い求めるようになる。アメリカで流行したものは、そのうち世界中で流行する。そして、品不足と価格高騰が起こり、現地住民に影響を及ぼす……

「スーパーフード化」は、良い影響の場合もあれば、悪い影響の場合もある。良い影響は、輸出先が増えて、現地の産業が潤うことだ。悪い影響は、現地の人々が手に入れにくくなり、その国の文化の存続に支障をきたすようになることだ。現在の抹茶不足では、高級な茶道用抹茶に人気が集中しているので、茶道をしている人たちが、抹茶を手に入れにくくなっている。

スーパーフード化された食品は、オーガニックで高品質なものに人気が集まり、高級化される傾向がある。北米人に「高価な健康食品」を売りたい人もいるだろうし、消費者は、「これだけ高価で品質の良いものなんだから、効果があるんだろう」と思いたい、という心理もありそうだ。海外では、高品質な抹茶を指す言葉として「セレモニアルグレード」という言葉が使われているが、これについての解説も、「春、一番最初に収穫される抹茶で、最も栄養価が高い」と説明されていることが多い。

そして、そのような健康意識の高い人々は、場合によっては、現地の人々より大量にその食品を摂取することになる。今日において、欧米では、抹茶を点てて飲むことを「毎朝の儀式」にしている女性がよく見られる。中には、抹茶を大量に摂取して、かえって健康状態が悪くなる人も出ている。*1日本人はそこまで抹茶を飲まないし、抹茶を大量に飲んだら、カフェインの過剰摂取になって、かえって健康に良くないというのは、日本人にとっては常識なのだが……

X(Twitter)では、海外の健康食品系のアカウントが、抹茶不足で偽物が出回っているので、偽物と本物の見分け方を紹介しており、地中海式ダイエットを実践している女性が、「私はいつも、高品質のセレモニアルグレードの抹茶を購入しています」と言っている光景が見られた。

どうやらアメリカでは、スーパーフードを発見しては流行らせるというのが、大きなビジネスになっているらしい。アメリカ人にウケやすい傾向としては、北米以外の国や民族で伝統的に食されていた食べ物が、実はスーパーフードだったというストーリーのようだ。アメリカ人目線で、神秘的でエキゾチックな雰囲気を感じる食べ物、プラス「実は、現代科学によって、このような健康効果が確認されています!」というのが、定番の宣伝要素になっている。キヌアもアボカドも紫ヤム芋もアサイーベリーも抹茶も、これだ。

実際には、スーパーフードは、その健康効果よりも、マーケティングの要素が強いという。

In “Superfoods That Don’t Have Publicists,” Ian Marber, a nutrition consultant and columnist, suggests that the key factor that determines whether or not a food is identified as a superfood has little to do with scientific research and is more closely tied to its marketing. Marber identifies a superfood as “any food with a publicist,” pointing out that superfoods are easier to publicize if they have an exotic origin: “Ideally, it would have been favoured by local tribes for many thousands of years to give them energy to prepare them for battle or fight pain. If it has anything to do with fertility or sexual stamina, that’s marketing gold.”

(栄養コンサルタントでコラムニストのイアン・マーバー氏は著書「宣伝家のいないスーパーフード」の中で、食品がスーパーフードとして認知されるか否かを決定づける重要な要素は科学的研究とはほとんど関係がなく、むしろマーケティングと密接に結びついていると主張している。マーバー氏はスーパーフードを「宣伝家のいる食品」と定義し、エキゾチックな起源を持つスーパーフードの方が宣伝しやすいと指摘する。「理想的には、何千年もの間、地元の部族に好まれ、戦いに備えたり、痛みと闘ったりするエネルギーを与えてきたはずです。もしそれが豊穣や性的スタミナと関係があるなら、それはマーケティングの金字塔です。」)

“People go overboard in this quest for exotic foods, ‘superfoods,’” said Krishnendu Ray, a professor of Food Studies at New York University. “One day, it’s turmeric. Next day, it’s ghee. And the day after maybe it’s quinoa. It’s basically a marketing ploy. I don’t see anything redeeming about it.”

(「人々はエキゾチックな食品や『スーパーフード』を求めて、行き過ぎた行動を取りがちです」と、ニューヨーク大学食品学教授のクリシュネンドゥ・レイ氏は言う。「ある日はターメリック。次の日はギー。そしてその次の日はキヌア。要するにマーケティング戦略です。何のメリットも見当たりません」)

日本人のように健康になりたいなら、日本人の食生活の全体を見る必要がある。日本の食品のうちの一つを「これはスーパーフードだ!」「これが日本人の健康の秘訣だ!」と言うことには、大して意味はない。でも、多くの人々は、複雑で実行するのが難しい事実より、単純ですぐに実行できる話を好むのだろう。

また、少量では健康に良いものでも、大量に摂取すれば毒になるものは、沢山ある。日本のスーパーフードの代表格・納豆だって、食べ過ぎると腹痛や吐き気、下痢などといった消化器系の不調を引き起こすことがある。*2結局のところ、食生活における健康とは、あらゆる栄養素をバランス良く適量摂取することだ。

食生活における健康の維持には、「教育」と「環境」の要素が必要なのだと思う。日本人の場合は、子供の頃から「バランス良く食べなさい」と言われるし、学校では栄養士が献立を考えた給食を食べて育ち、家庭科の授業で栄養と食生活と調理について学ぶ。また、かなりの貧困家庭でなければ、概ね、健康に良い食生活ができる環境が揃っている。もしこれが戦後の食糧難だったら、たとえ教育を受けていたとしても、健康的な食生活は難しいはずだ。現代日本は、コンビニにはサラダや野菜料理の選択肢があるし、自動販売機で砂糖が含まれていない飲料を買うことができる。

ということは、アメリカの場合は、「教育」と「環境」のどちらか、または両方が欠けているのだろう。「スーパーフード化」とは、健康的な食生活を維持するのが困難な経済大国ならではの現象なのかもしれない。彼らがこれだけ国外の食べ物に執着するのは、もしかしたら、「自分の国の食べ物では、健康になることができない」という考えが、アメリカ人にはあるのだろうか?ある海外サイトでは、欧米人がエキゾチックな食べ物に執着するのは、西洋医療に対する不満からだと書いていた。*3この辺りは、日本の「そういう層の人たち」と似たような感覚なのかもしれない。しかし、スーパーフード界隈も、調べれば調べるほど、金儲け主義的な要素が出てくる。

Dubbed "green gold" among Mexicans, the avocado trade has attracted crime groups that extort payments from producers and have acted as muscle for others by displacing people and deforesting the once-verdant countryside, according to 10 locals in Michoacan.

Climate Rights International, whose findings are cited in the Organic Consumers Association's lawsuits, said it has documented more than 30 threats or acts of intimidation associated with the expanded avocado trade, including four abductions and five fatal shootings.

(ミチョアカン州の地元住民10人によると、メキシコ人の間で「緑の黄金」と呼ばれるアボカド取引は、生産者から金銭をゆすったり、住民を強制退去させたり、かつては緑豊かだった田園地帯の森林を伐採したりして他者の暴力団の勢力源となっている犯罪グループを引きつけているという。

オーガニック消費者協会の訴訟で調査結果が引用されているクライメート・ライツ・インターナショナルは、アボカド取引の拡大に関連して、4件の誘拐と5件の射殺事件を含む30件以上の脅迫や威嚇行為を記録したと述べた。)

“Today, if you tell people ghee is an excellent fat, you have to indicate to them that ghee should not be consumed in copious amounts,” said Raj, who specializes in nutrition and dietetics. “Anything when eaten in copious amounts can be problematic.”

(「今日、ギーは優れた脂肪だと人々に伝えるなら、ギーを大量に摂取すべきではないことを示さなければなりません」と、栄養学と食事療法を専門とするラジ氏は述べた。「どんなものでも、大量に摂取すると問題が生じる可能性があります。」)

現在、抹茶不足が茶道の運営に影響を与えていることを報じている海外メディアは、少ないのが現状だ。言葉の壁によって、大多数の外国人は、日本の抹茶事情を知らず、大多数の日本人は、海外の抹茶ブームの事情を知らない。日本人でも、茶道に縁遠い生活をしている人たちは、この状況を全く知らない人も多いだろう。

おそらく、海外の人々の多くは、日本人はずっと伝統的な方法で抹茶を飲み続けてきて、最近になって欧米で抹茶が流行ってから、抹茶ラテや抹茶ケーキなど西洋料理化され、何にでも抹茶が使われるようになったと思っている。そして、彼らは、「抹茶を西洋料理化するのは良いの?悪いの?これは文化盗用なの?それとも食の進化なの?」と思っている。

海外における抹茶不足の報道を見ると、「抹茶マニア」やソーシャルメディアのトレンドが原因だと言う傾向がある。また、気候変動による収穫減や、抹茶農家の高齢化を挙げている報道はよく見かける。確かにそれは問題だが……しかし、抹茶について何も知らない人々に対して、「セレモニアルグレード」という言葉を用いて、茶道用の抹茶をラテに使うのが、さも普通のことであるかのように宣伝したり、「日本人は毎日抹茶を飲んでいるから健康なんです」と言っていたウェルネス業界には、この問題に対する責任はないのだろうか?海外では、抹茶は日本人が日常的に飲んでいる生産量が多いお茶だと、誤解されている。

海外の抹茶についての解説は、非常に沢山あるのだが、読んでいて少し違和感を感じたことがある。茶道の文化について言及しているものは沢山あるが、その内容の多くは、「茶筅を使って抹茶を点てる一連の動作は、ゆったりとした瞑想的なもの」というようなものだ。一方、大抵の日本人は、茶道について「もてなしの精神」というイメージがあると思うのだが、それに言及されていることは、ほとんどない。「セレモニアルグレード抹茶」とは、文化的には、客人に出すのに適した抹茶なのだが。

そういえば、海外サイトでは、抹茶の点て方の解説は沢山あって、抹茶碗と茶筅がよく売れているわりには、抹茶を飲む時の作法についての解説は、とても少ない。現代の海外の抹茶トレンドは、健康効果かSNS映えが主で、社交としての茶、つまり、茶を囲んでの交流とか、他者のために淹れる茶といったものを見かけない。

結局のところ、海外における茶道についての解説は、現代アメリカ人のウェルネストレンドに合致する、抹茶の健康効果やマインドフルネスの要素だけが、抜き出されているのかもしれない。

その辺りが、人々の紅茶に対する興味と比較すると、かなり違うと感じる。イギリスを訪れた観光客には、アフタヌーンティーの体験が人気だ。アフタヌーンティーのエチケットについて解説しているサイトは、沢山ある。一方、日本を訪れた観光客には、茶道体験は人気だろうか?結局のところ、スーパーフードとしての人気とは、「禅の儀式」「古代の伝統」といったフレーズをを宣伝文句として使いつつ、元の文化の部分は切り捨てて、食べ物だけが欲しいという欲求になりがちだ。*4

ちなみに、アフタヌーンティーの本場イギリスでは、日常的にはマグカップにティーバッグで紅茶を淹れている。実際、現代イギリス人が淹れている紅茶の大部分は、ティーバッグだそうだ。彼らにとっても、アフタヌーンティーは特別なことなのだ。

Matcha, in itself, is still a beverage of status today, although for much different reasons. In the past, if you could afford to consume matcha, you were considered important. If you purchase the iconic iced matcha latte today, you are considered cultured and elevated, you can enjoy a drink that many others can’t, and you’re deemed a “matcha girlie.”

(抹茶自体は、今日でもステータスを示す飲み物ですが、理由は大きく異なります。昔は、抹茶を飲める人は地位のある人とみなされていました。今日、象徴的なアイス抹茶ラテを買えば、教養があり、高尚な人だとみなされ、多くの人が飲めない飲み物を楽しめる、「抹茶ガール」とみなされます。 )

Matcha Symbolizes Conformity, & It’s Frightening(抹茶は同調を象徴し、それは恐ろしい)

ハロッズで高価なゴールデンチップの紅茶葉を買って、それでタピオカミルクティーを作って飲んだら、イギリスのアフタヌーンティー文化を体験できるかな?

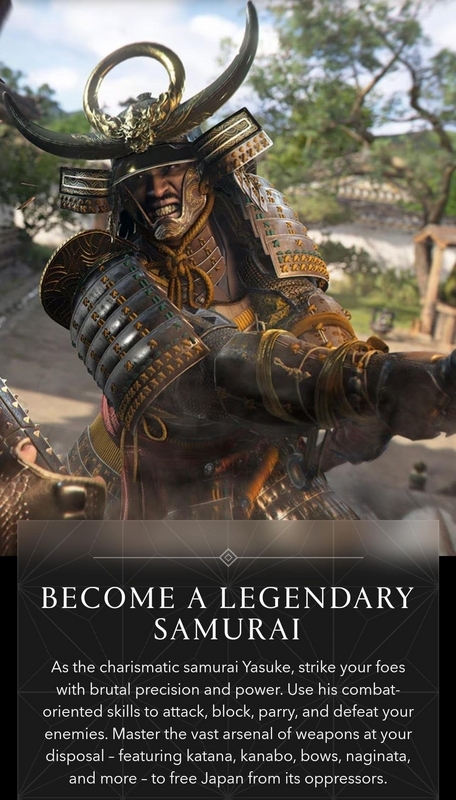

奇妙なことに、抹茶は海外で「女性的」というイメージがついている。「Men used to go to war now they drink matcha.(かつて男たちは戦争に行った。今では抹茶を飲んでいる」「Matcha? Why you can not be a macho?(抹茶?なんでマッチョになれないの?)」という言い回しがミームと化している。

これは、抹茶が欧米の女性の間でトレンドになったからなのだが、アメリカでは、美容と健康とダイエットに気を使う女性が好むものは「女性的」と見なされるようだ。どうやら、男は肉食ってブラックコーヒー飲めという、マッチョ思想があるらしい。

大豆に至っては、「女々しい男」「男性的魅力のない男」という意味で「Soy Boy」という言い回しまである。男といえば肉を食うべきなのに、大豆食ってるやつ、という意味らしい。「Soy Boy」は、2010年代から言われ出したようなのだが、2025年現在では、「Matcha Man」が加わったようだ。これは、女々しい男、あるいは、女性の気を引くために、あえて女性が好みそうなものを身に着けてみて自己演出する男、という意味らしい。*5

But is it acceptable for men to enjoy what many have deemed a girl drink? This is the latest question making the rounds online thanks to a handful of posts about the bright green beverage. It’s sparked conversations about food and gender. But most notably, it has given us a new type of guy: a matcha man.

(しかし、多くの人が女性向けとみなす飲み物を男性が楽しむのは、果たして許容されるのだろうか?鮮やかな緑色の飲み物に関するいくつかの投稿のおかげで、これはオンラインで話題になっている最新の疑問だ。この飲み物は、食べ物とジェンダーに関する議論を巻き起こした。しかし、最も注目すべきは、抹茶男子という新しいタイプの男性を生み出したことだ。)

そもそも、なぜ欧米人が、誰が抹茶を飲むべきかを決めているのだろう?

欧米での抹茶の流行は抹茶ラテが中心なのだが(欧米人が『matcha』と言う場合、それは大抵抹茶ラテのことだ)、抹茶ラテは典型的に女性的な飲み物と見なされている。*6これは、抹茶が「女性的」なのに加えて、アメリカではカフェラテが女性的な飲み物だと認識されているというのもあるのだろう。どうやら、アメリカ視点では、ヨーロッパ的なものは女性的だとする傾向があるようだ。もっとも、カフェラテの本場イタリアでは、男性も女性も、カフェラテとエスプレッソの両方を飲んでいるようだ。

スターバックスの抹茶ラテは、元々は日本人向けの商品だったのだが、欧米では、抹茶ラテは元々日本人が飲み始めたものだとは知らず、日本人が抹茶ラテを飲んでいると思っていない人も、たぶん珍しくないのだろう。*7*8*9

アメリカで流行ったものは、やがて世界中で流行るので、アメリカで形成されたイメージも、世界中に広まってしまう。アラブ社会でも、抹茶は女性が飲むものという認識が形成されており、「抹茶を飲むと男性ホルモンが低下する」という噂もあるそうだ。*10抹茶の流行は、今や中東や南アジアや東南アジアでも広がっているが、どうやらそちらでも、そういう認識らしい。日本人にとっては、抹茶と茶道は重要な侍文化だったのは常識だが、どうやら、このことは、向こうではあまり認識されれていないようだ。

こういったことは、食べ物に限らない。インドのヨガも、元々は何世紀もの歴史がある修行法で、日本にも、仏教経由で「瑜伽(ゆが)」として伝来しているのだが、それが欧米のウェルネス文化に取り入れらると、ヨガの運動に関する部分だけが抜き出され、最近は、すっかり白人女性向けのフィットネスかエクササイズのイメージになってしまっている。もっとも、ダルシムを生み出した日本がどうこう言える立場ではないのかもしれないが……

実際、「ヨガ 白人化(yoga whitewash)」「ヨガ 文化盗用(yoga cultural appropriation)」で検索すると、その手の記事が沢山出てくる。

Working as a yoga teacher in London has shown me just how far the practice has been pulled from its roots. Yoga was simply not designed as a quick workout or to be reduced to #LiveYourBestLife Instagrammable content. It was never meant to fit into a power hour on your lunch break, or as something to be combined with beer or puppies – as some classes do, charging an eye-watering £35 for the privilege.

(ロンドンでヨガ講師として働く中で、ヨガがいかにそのルーツからかけ離れてしまったかを痛感しました。ヨガは、単に短時間のワークアウトとして、あるいは#LiveYourBestLife でインスタ映えするようなコンテンツとして作られたものではありません。ランチタイムのパワーアワーに組み込むものでも、ビールや子犬と一緒に楽しむものでもありませんでした。一部のクラスでは、その特権に35ポンドという高額を請求するほどです。)

I always eye-roll when anyone tells me they, like, love yoga. Because how many of the 460,000 people who currently practise yoga in the UK (or the two billion worldwide) actually know that it dates back to around 2700BC?

(誰かが「ヨガが好き」と言うと、いつもうんざりしてしまいます。というのも、現在イギリスでヨガを実践している46万人(あるいは世界で20億人)のうち、ヨガの起源が紀元前2700年頃にまで遡ることを知っている人はどれほどいるでしょうか? )

How Wellness Got Whitewashed | Glamour UK(ウェルネスはいかにして白人化されたか)

皮肉なことに、日本では西洋化されたヨガが流行し、インドでは西洋化された抹茶が流行している。

茶道と文化盗用については、このようなTweetがあった。

日本文化に関わる身として欧米で避けて通れないのが文化盗用。白人の生徒さんから「私が生花して大丈夫?」と聞かれることも。欧米の認識では文化は一部の人種の専売特許。しかし東アジア圏の伝統文化の多くが師範制度等で体系的に整理されている故、万人に平等な門戸が開かれている...

— yui (@willowyuii) 2025年8月17日

この人種の特権本当に厄介

— yui (@willowyuii) 2025年8月17日

例えば茶道のSenseiが最近増えいるが、殆どがネットのまとめサイトを読んだだけ、良ければ3ヶ月カルチャースクールに通った程度の人達

日本ではこれこそ文化盗用だけど、欧米ではこれがアジア人の場合は文化等用と見做されないことも

この辺の差が非常に厄介。例えば庭師、着付け師、華道/茶道家にしろ、多くの実践者は弟子入りし修行を経て師に認められ、やっと一人前に。

— yui (@willowyuii) 2025年8月17日

しかし、欧米では茶道ですらスピリチュアルに抹茶を飲むぐらいの認識で、自己学習できると信じている人が多い。アフターヌーンティーぐらいの軽さなんです。

上の過程を正式に経て日本文化の継承ルートに則っている白人よりも、下の過程で茶道を教え始めるアジア人の方が文化への正当性があると考える人が多いのが現実。

— yui (@willowyuii) 2025年8月17日

ちなみにこの差異で困っているのは日本だけでなく、韓国/中国人もらしく、無資格の移民何世かの中国人が書道を教えて炎上とかあるらしい

海外の抹茶事情について調べてみたら、奇しくも、欧米発のスーパーフードの流行に行き着くことになった。これまで、この手のスーパーフードが、日本でも一部の層の人々の間で流行することがあったが、いざ、自分がよく知っている食材が対象になると、なんとも言えない気分になるものだ。私の中では、結局のところ、日本人は、もともと健康的な食生活の文化を持っているし、玄米や納豆など、自国のスーパーフードがあるのだから、アメリカ発のスーパーフードの流行を追い求める必要などないという結論になった。少なくとも、身体的健康の分野に関しては、アメリカは模倣すべき国ではないことは確かだ。

あと、よく言われている、黒人や先住民族の文化的アイテムを、その文化的背景を理解せずに着用するのは良くないという理由も、実感を持って理解できた。もう、単純に、文化的文脈と強く結びついているアイテムって、その文化的文脈とかけ離れた利用の仕方すると、全然格好良くないんだね。これが、少数の人が変な使い方をしているだけなら、笑い話で済ませられるけど、発信力の強い多数派が、元の文化的背景とはかけ離れた方法で利用し出して、そっちのほうが広まって、こっちに影響が出るようになると、ちょっと、笑ってもいられなくなる、ということなんだね。

もっとも、日本の抹茶産業に関わっている人たちは、長年、海外に抹茶を売りたいと思っていたのだから、ある意味では、彼らの努力が実った形とも言えるのだが、この抹茶トレンドは、文字通り苦い教訓だと思う。売れないよりは売れたほうが良いが、売れさえすれば良いというものでもなかったのだろう。できれば、今の海外の熱狂的な抹茶トレンドが過ぎ去った後、日本の若い世代の人たちが、抹茶や茶道に興味を持つ流れに繋がると良いのだが。

あと、最近はほうじ茶「hojicha」も海外で人気が出てきていて、ソーシャルメディアで「black matcha」って呼ばれてたりする。いやぁ……抹茶とほうじ茶は全く別物だからなぁ……発音しにくいなら、「hoji tea」あるいは「Japanese roasted tea」って言ったらどうかな?

Kaur says, “I have poha with avocado and cucumber. Superfoods add variety and additional roughage to your plate. But if you’re drinking jeera/ajwain water, eating fruits, nuts and seeds, you don’t need to go out of your way to consume imported superfoods.” Ganeriwal adds, “There’s no harm in being curious about superfoods. But as regular, healthy people, not pursuing them is not going to make us deficient. You don’t need to fear ‘missing out’—and you definitely don’t need to chase Western superfoods”.

(カウル氏は、「私はポハにアボカドとキュウリを添えて食べます。スーパーフードは食卓にバラエティと食物繊維をプラスしてくれます。でも、ジーラやアジョワンを飲み、果物、ナッツ、種子類を食べているなら、わざわざ輸入スーパーフードを摂取する必要はありません」と語る。ガネリワル氏はさらに、「スーパーフードに興味を持つことは悪いことではありません。でも、普通の健康な人間として、スーパーフードを摂取しないことで栄養不足になることはありません。『食べ損ねる』ことを恐れる必要はありません。ましてや、西洋のスーパーフードを追いかける必要などありません」と付け加える。)

The serene, contemplative ritual of preparing matcha was repackaged into a frantic, commercialized trend. The world fell in love with a picture, not the substance behind it.

(抹茶を点てるという穏やかで瞑想的な儀式は、熱狂的で商業化されたトレンドへと作り変えられてしまった。世界はイメージに魅了されたが、その背後にある本質には魅了されなかったのだ。)

前回記事

[2025.11.14追記]

ちょうど、タイムリーな話題があったので。

*1:https://x.com/celestialbe1ng/status/1966500089041469926

*2:健康メニュー|食べすぎに注意 納豆のちょうどいい食べ方 | 世田谷自然食品

*3:Influencers are eating ghee by the spoonful. Brands are responding with whitewashed versions.

*4:Matcha Market’s Identity Crisis: What Western Brands Get Wrong | Observer

*5:Are Matcha Men the New Soy Boys?(抹茶男子は新しいソイボーイか?

*7:https://x.com/purplcabbage/status/1967804755369136625

*8:元祖の味に女子感涙!京はやしやの“上質抹茶パフェ”|ウォーカープラス

*9:厳密に言えば、どうやら明治維新以降から第二次世界大戦の頃まで、アメリカでは日本から輸入された緑茶が消費されていて、砂糖とミルクが淹れられる場合もあったらしいが、これはおそらく煎茶だろうし、現代の世界的な抹茶ラテのトレンドとの繋がりはなさそうだ。

![Numero TOKYO(ヌメロトウキョウ) 2022 年 9 月号 [雑誌] (デジタル雑誌) Numero TOKYO(ヌメロトウキョウ) 2022 年 9 月号 [雑誌] (デジタル雑誌)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KXAZEaxQL._SL500_.jpg)

![[WJYMJJ] ネクタイ メンズ 洗える 龍 竜 ドラゴン ビジネス用 就活 結婚式 入学式 卒業式 二次会 冠婚葬祭 プレゼント 幅8cm 全長145cm [WJYMJJ] ネクタイ メンズ 洗える 龍 竜 ドラゴン ビジネス用 就活 結婚式 入学式 卒業式 二次会 冠婚葬祭 プレゼント 幅8cm 全長145cm](https://m.media-amazon.com/images/I/31x4pJ+2nfL._SL500_.jpg)

![[セット品] ラッピング済み 4℃ ヨンドシー ネックレス レディース ペンダント オープンハート 誕生石 1月誕生石 ガーネット 4c 111614121807 [セット品] ラッピング済み 4℃ ヨンドシー ネックレス レディース ペンダント オープンハート 誕生石 1月誕生石 ガーネット 4c 111614121807](https://m.media-amazon.com/images/I/41pqZeTYAtL._SL500_.jpg)

![[ヨンドシーオムプラス] 1月誕生石 シルバー ネックレス [ヨンドシーオムプラス] 1月誕生石 シルバー ネックレス](https://m.media-amazon.com/images/I/31JBxziTtLL._SL500_.jpg)